“看见岭南——广东省‘全国十大考古新发现’成果展”在广州开幕

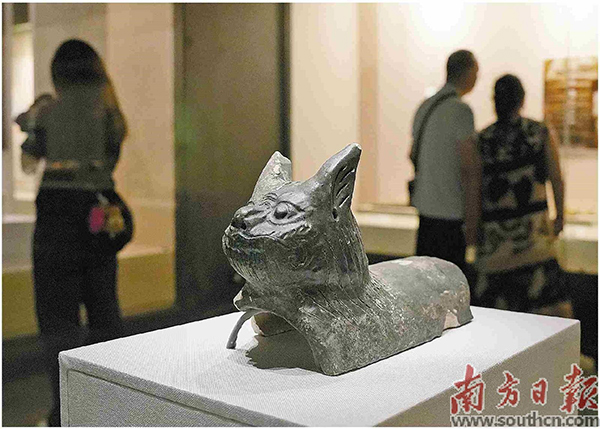

广州南越国宫署遗址出土的绿釉陶蹲兽。图片来源:南方日报

9月28日,“看见岭南——广东省‘全国十大考古新发现’成果展”在南越王博物院(王墓展区)展出。展览汇集了1990年以来广东省11项“全国十大考古新发现”及省内重要遗址的361件/套文物,按时间线索,分为“岭南祖地”“文明进程”“融合之路”“潮舶千年”四个部分,串联起岭南从石器时代到明清时期的历史脉络,从考古的角度阐释岭南文明,以考古发现展现岭南融入中华文明多元一体的历史进程。

“这次展览中,我们首次公开展出了库房里很多‘压箱底’的宝贝,希望展览能够成为公众看见岭南、理解中国、拥抱世界的重要窗口。”广东省文物考古研究院院长曹劲说。

据悉,本次展览展出了多件距今一万至数十万年前不同类型的石器,以及与古人类猎食相关的动植物遗存。

“这些磨刀山出土的石器,我们从它的类型跟功能上能推断出当时人们使用石器的方式,可以看到几十万年前岭南人类的生活是一种渔猎采集生活。”广东省文物考古研究院先秦考古研究所所长,郁南磨刀山遗址、英德青塘遗址发掘领队刘锁强介绍,“从这些出土文物中,可以看到从史前时期开始,岭南就是多元一体中华文明不可或缺的重要组成部分。”

在展出多件出水文物以外,本次展览着重展示了广东水下考古的技术与成就。广东作为海洋大省,凭借“南海I号”“南澳I号”“南澳II号”等标杆性沉船遗址考古项目,既见证了中国水下考古的成长轨迹,也以创新实践推动了学科体系的完善。

高明古椰贝丘遗址、“南海I 号”南宋沉船、“南澳I号”明代沉船发掘领队崔勇介绍,广东入选“全国十大考古新发现”的项目涉及年代从旧石器时代早期到明代中晚期,作业方式既有陆地考古,也有水下考古,使广东成为“全国十大考古新发现”项目中涉及年代最全、遗址类型最丰富、作业方式最多样的省份之一。

本次展览由广东省文化和旅游厅、广州市文化广电旅游局指导,南越王博物院(西汉南越国史研究中心)、广东省文物考古研究院、广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)、深圳市文化遗产保护中心(深圳市文物考古鉴定所)、广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)主办,共九家文博单位和研究机构给予支持。